Découvrez Les Défis Quotidiens Des Prostituées À Kinshasa, Affrontant Barrières Sociales Et Stigmates. Une Réalité À Explorer Pour Mieux Comprendre Leur Vécu.

**les Défis Des Travailleuses Du Sexe À Kinshasa** Barrières Sociales Et Stigmates Rencontrés Quotidiennement.

- Une Journée Dans La Vie Des Travailleuses Du Sexe

- Stigmates Sociaux Et Leur Impact Sur La Santé

- Les Défis Juridiques Et La Criminalisation Du Travail

- Accès Limité Aux Services De Santé Essentiels

- L’importance De La Solidarité Et Du Soutien Mutuel

- Stratégies De Résilience Face Aux Préjugés Persistants

Une Journée Dans La Vie Des Travailleuses Du Sexe

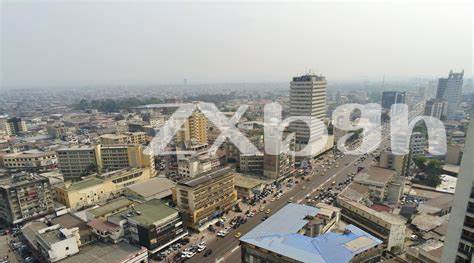

Dans la ville vibrante de Kinshasa, les travailleuses du sexe commencent leur journée alors que l’aube peine à percer. Pour elles, chaque matin est une lutte pour la survie au sein d’un écosystème hostile, où la stigmatisation et les préjugés sont omniprésents. Dès le lever du soleil, ces femmes se préparent mentalement et physiquement pour une longue journée. Loin des clichés, leur existence s’articule autour de la gestion de leur sécurité, de leurs finances, et des interactions avec des clients aux intentions parfois douteuses. Ces regardent furtifs et les rumeurs incessantes pèsent lourdement sur leur moral, rendant leurs journées encore plus difficiles.

Dans ce cadre, la santé mentale et physique des travailleuses est souvent compromise. Les stigmates sociaux contribuent à un sentiment d’isolement. Il n’est pas rare qu’elles se tournent vers des solutions temporaires, à l’instar des “happy pills”, pour contrer leurs angoisses quotidiennes. Le soutien entre pairs devient primordial; elles partagent non seulement leurs expériences, mais aussi des conseils auprès de celles qui pourraient hésiter à chercher de l’aide professionnelle. Ainsi, les groupements de travailleuses servent de refuge et de source d’information, où la confiance et la solidarité sont cultivées, même au milieu d’un environnement souvent perçu comme hostile.

Dans l’après-midi, les interactions avec de potentiels clients font partie intégrante de leur réalité, mais ces divers échanges leurs rappellent l’importance d’un réseau de sécurité. En prises de décisions, la prudence est de mise, sachant que chaque contact peut tourner rapidement au désavantage. Beaucoup d’entre elles aspirent à un changement profond dans leur statut et leurs conditions de travail, rêvant d’un monde où elles seraient acceptées et non jugées. En fin de compte, leur résilience réside dans leur capacité à naviguer dans ce système complexe, où chaque journée est un nouveau combat contre les défis de la société.

| Heure | Activité |

|---|---|

| 6h00 | Réveil et préparation |

| 8h00 | Interactions avec des clients |

| 12h00 | Pausse pour échanger avec d’autres travailleuses |

| 16h00 | Ajustement des stratégies de sécurité et de santé |

| 20h00 | Clôture de la journée et retour au domicile |

Stigmates Sociaux Et Leur Impact Sur La Santé

Dans la ville de Kinshasa, les prostituées font face à une réalité quotidienne marquée par la stigmatisation. Cette discrimination a des répercussions significatives sur leur santé physique et mentale. Souvent considérées comme des parias, ces femmes doivent naviguer dans un environnement hostile où la peur d’être jugées ou rejetées les empêche de chercher l’aide dont elles ont besoin. La pression sociale pour se conformer à des normes traditionnelles de moralité complique leur accès aux soins de santé. Par exemple, une prostituée peut éviter de consulter un professionnel de santé, craignant de recevoir un regard désapprobateur ou d’être qualifiée de “prostituée” même dans un cadre médical.

Les conséquences de cette stigmatisation se manifestent par une augmentation de l’anxiété et de la dépression. Les ressources de santé mentale ne sont pas facilement accessibles, et les femmes se tournent parfois vers des solutions temporaires, comme les “Happy Pills”, pour gérer leur détresse émotionnelle. L’absence de soutien psychologique adéquat exacerbe les problèmes liés à la santé physique, créant un cercle vicieux difficile à briser. Vivre au quotidien avec la peur des préjugés et la discrimination les pousse à adopter des habitudes de santé peu saines, compromettant leur bien-être général.

La situation est notamment aggravée par le manque de sensibilisation et de compréhension du public sur les réalités des travailleuses du sexe. Les initiatives visant à réduire la stigmatisation sont essentielles pour améliorer leur qualité de vie. En promouvant un dialogue ouvert et une meilleure éducation, il devient possible de créer un environnement où ces femmes peuvent réclamer leur droit à la santé et au bien-être sans crainte de jugement. Il est impératif de reconnaître leur humanité et de leur offrir des options de soins adaptées, plutôt que de les marginaliser davantage au sein de la société.

Les Défis Juridiques Et La Criminalisation Du Travail

À Kinshasa, le parcours des travailleuses du sexe est parsemé de défis juridiques qui compliquent leur activité quotidienne. En effet, la criminalisation de leur métier pose un véritable obstacle à leur libre exercice et les expose à des violences et des abus de la part des forces de l’ordre. Ces prostituées vivent dans l’angoisse permanente d’une arrestation, ce qui les pousse à exercer leur activité dans des zones cachées, augmentant ainsi les risques. Les lois en vigueur, souvent rétrogrades, ne leur offrent aucune protection et les maintiennent dans un état de précarité, accentuant le stigmate social qu’elles subissent déjà.

L’impact de cette situation sur leur santé est considérable. Souvent, elles ne peuvent pas recourir à des services de santé réguliers, de peur d’être signalées aux autorités. La peur d’une interaction avec des professionnels du secteur santé, souvent réticents à les aider, les force à se débrouiller seules, ce qui peut les conduire à des situations où elles s’auto-médicamentent avec des produit comme des “Happy Pills” ou des “Zombie Pills”. Cette auto-médication, bien qu’évidente pour gérer leur stress, peut mener à des complications de santé graves, sans accès à des soins appropriés ou à des traitements spécialisés.

L’absence de reconnaissance légale de leur activité constitue également un sérieux frein à l’établissement d’un environnement de travail sain. Face à ce cadre juridique hostile, la solidarité entre travailleuses du sexe prend une dimension cruciale. Elles s’entraident pour faire face aux injustices et mettent en place des réseaux d’information où elles partagent des conseils sur la sécurité et l’accès à des services essentiels, devenant ainsi leur propre force face à un système qui les marginalise de manière systématique.

Accès Limité Aux Services De Santé Essentiels

Dans la ville vibrante de Kinshasa, les prostituées font face à un accès désastreux aux soins de santé essentiels. Leur quotidien est marqué par la nécessité de jongler entre leur besoin de services médicaux et les obstacles qui s’érigent devant elles. Lorsqu’une travailleuse du sexe éprouve des symptômes inquiétants, l’angoisse d’espérer un rendez-vous dans une clinique ne fait qu’aggraver sa situation. Ces femmes, souvent stigmatisées et marginalisées, sont moins susceptibles de fréquenter les établissements de santé traditionnels, de peur d’être jugées ou refusées.

Cette appréhension se traduit par une méfiance envers le système médical, ce qui les pousse parfois à rechercher des solutions alternatives. Dans certains cas, elles se tournent vers des “Candyman” qui donnent des prescriptions temporaires pour des médicaments, évitant ainsi d’affronter les institutions de santé. Bien que cela puisse sembler une solution à court terme, le risque d’effets secondaires et d’interactions médicamenteuses devient alors une préoccupation majeure dans leur quête pour accéder aux soins adéquats. Les femmes peuvent se retrouver dans un cycle vicieux où elles doivent choisir entre leur sécurité personnelle et leur bien-être physique.

De plus, l’accès limité à des services de santé préventive, comme les examens pour les IST, complique nettement leur situation. Ces femmes n’ont souvent pas les moyens de se procurer des “Generics” ou d’autres médicaments vitaux. L’absence de programmes de santé adaptés entraîne des répercussions sur leur santé physique et mentale. Ce manque d’accès peut exacerber les conditions de vie précaires et les stresser davantage.

En raison de ces barrière, la nécessité de créer des espaces sécurisés où ces travailleuses du sexe peuvent se sentir à l’aise pour discuter de leur santé et recevoir des soins devient impérative. La solidarité entre pairs peut jouer un rôle clé dans la recherche d’accès aux soins, favorisant un environnement où chacune peut se soutenir mutuellement dans ses démarches. La transformation de ce paradigme est essentielle pour que ces femmes puissent, enfin, recevoir des soins adaptés à leurs besoins spécifiques.

L’importance De La Solidarité Et Du Soutien Mutuel

La solidarité entre les travailleuses du sexe à Kinshasa est essentielle pour leur survie quotidienne, tant sur le plan émotionnel que pratique. D’une part, ces femmes se soutiennent mutuellement dans un environnement souvent hostile, où la stigmatisation et la discrimination pèsent lourdement sur leur existence. En s’unissant, elles sont en mesure de partager des informations utiles sur les meilleures stratégies pour naviguer dans les défis du travail, en particulier pour éviter les dangers qui peuvent survenir lors de la rencontre des clients.

De plus, les groupes de solidarité peuvent jouer un rôle fondamental dans l’accès aux soins de santé. Dans un contexte où l’accès aux services médicaux peut etre limité, leur entraide peut garantir qu’elles partagent des connaissances sur les “Pharm Party” ou les endroits où se procurer des “generics” à bas prix. Grâce à une approche collaborative, elles peuvent également éviter de tomber entre les mains de “candyman”, ces praticiens peu scrupuleux qui peuvent aggraver leurs problèmes de santé.

Il est important de noter que ces formations communautaires n’apportent pas seulement des bénéfices pratiques. Elles créent également un espace sécurisant où les femmes peuvent discuter de leurs peurs, de leur santé mentale et de la pression sociale qu’elles subissent. En partageant leurs expériences et leurs douleurs, elles construisent une résilience collective. De cette manière, elles deviennent des actrices de changement, renforçant leur propre pouvoir contre les injustices systémiques.

Enfin, la solidarité offre aussi la possibilité de faire entendre leurs voix dans la lutte pour des droits plus équitables. En participant à des manifestations ou en s’engageant dans des dialogues avec des ONG, elles montrent aux autres, ainsi qu’au public, que leur travail mérite respect et dignité. Ce faisant, elles remettent en question les perceptions négatives et ouvrent la voie à une reconnaissance de leur humanité.

| Aspects de la Solidarité | Impacts |

|---|---|

| Support émotionnel | Renforcement de la confiance et de la résilience |

| Partage d’informations | Accès amélioré aux soins de santé |

| Activisme | Création de changements sociaux |

Stratégies De Résilience Face Aux Préjugés Persistants

Pour les travailleuses du sexe à Kinshasa, faire face aux préjugés nécessite un esprit résilient et une détermination à surmonter les obstacles quotidiens. Dans une ville où le regard de la société peut être accablant, elles s’organisent souvent en petits groupes de soutien. Ces collectifs permettent d’échanger des conseils, de partager des stratégies et de trouver des moyens de s’entraider. Par ailleurs, ces femmes s’engagent dans une forme de solidarité qui leur permet de créer un espace sûr, loin du jugement extérieur. Cette communauté devient un véritable refuge où chaque membre se sent valorisé et moins isolé.

Une autre technique adoptée est l’éducation. En se renseignant sur leurs droits et en se familiarisant avec les lois, ces femmes peuvent mieux naviguer dans un système souvent hostile. Cette connaissance pourrait être comparée à un “hard copy” d’une prescription : elle représente une base solide sur laquelle bâtir leur résilience. En effet, en comprenant les mécanismes juridiques, elles peuvent se défendre face aux abus et mieux faire entendre leur voix.

La créativité joue également un rôle énorme dans le processus de résilience. Que ce soit à travers des projets artistiques ou des initiatives d’entrepreneuriat, ces femmes trouvent des moyens de redéfinir leur identité en dehors des préjugés sociétaux. Des spectacles de danse ou des expositions de photographie peuvent non seulement inspirer d’autres, mais également éveiller les consciences sur les réalités qu’elles vivent. Ainsi, elles utilisent leur art comme un “elixir” de guérison, favorisant la compréhension au-delà des stéréotypes.

Enfin, l’accès à des ressources modestes mais vitales, comme des formations et des ateliers, leur permet de développer des compétences qui transcendent leur métier. Elles participent à des sessions de gestion financière ou d’entrepreneuriat, leur offrant la possibilité d’acquérir de nouvelles perspectives. Grâce à ces initiatives, elles s’équipent pour bâtir un avenir meilleur, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les générations futures.